これまで何度か一畑電鉄を訪れ、同社の鉄道コレクションを楽しんできましたが、今回、一畑電鉄5000系「ありがとう5010編成」と「5009編成(オレンジカラー)」の2種を手に入れました。せっかく手元に揃いましたので、この2編成の魅力や模型としての特徴をじっくりレビューしてみたいと思います。

目次

元京王5000系が歩んだ第2の人生:一畑電鉄5000系の魅力

京王5000系は、首都圏での活躍を終えた後、琴電や富士急行などの地方鉄道に譲渡され、第2の人生を歩みました。一畑電鉄でも、まず2100系として4編成が導入され、地域輸送に活躍しました。その後、1998年にはさらに2編成が譲渡され、これが一畑電鉄5000系となります。この2本の編成は観光列車としての利用を重視した改造を受け、車内はクロスシートに変更され、観光客が快適に過ごせる仕様となっています。また、外装も専用の塗装が施され、沿線の景観や観光地に合わせたデザインとなりました。

5009編成は、2013年に内装を島根県産の木材で木質化改装され、「しまねの木」として運行されました。さらに2021年には外装がオレンジに白ラインの塗装(デハニ50形のデザイン)に変更され、観光列車としての個性をさらに際立たせています。一方、5010編成は長年にわたり地域の観光輸送に貢献してきましたが、2025年1月13日に引退を迎えました。

5010編成と5009編成を製品化

| 品名 | 価格 |

| 一畑電車5000系5009編成(オレンジカラー) 2両セットB | ¥8,580 |

| 一畑電車5000系ありがとう5010編成 2両セットA | ¥8,580 |

今回の鉄道コレクションは、一畑電鉄5000系の2両編成セットが2種類発売されます。2両編成でどちらの編成も特徴的なカラーリングやラッピングを反映した内容になっています。

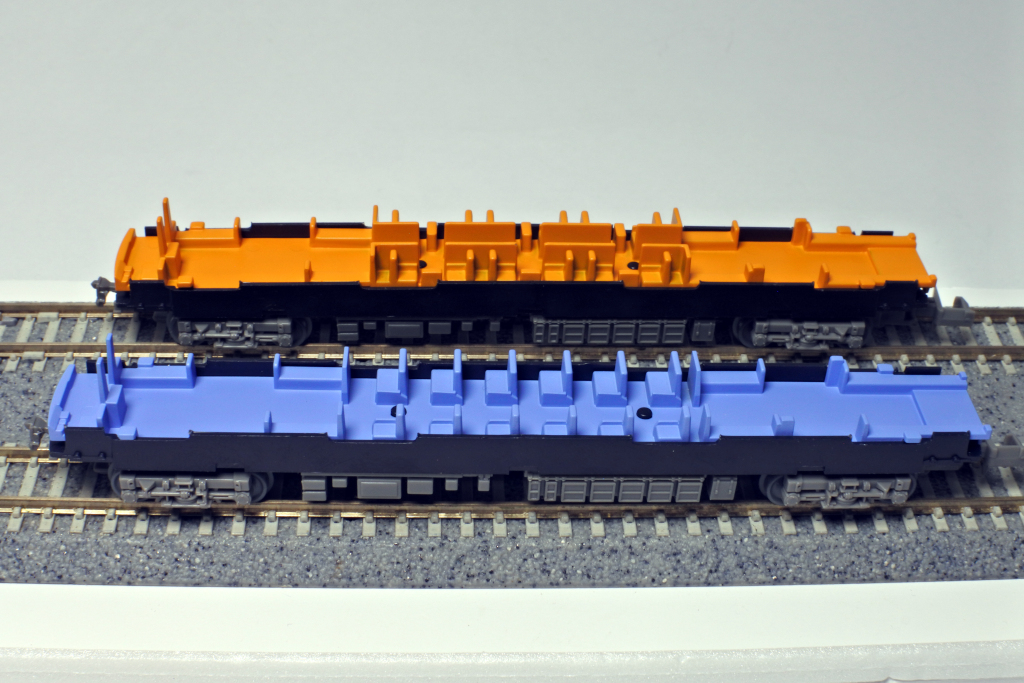

模型で再現された一畑5000系の姿

では模型を見てみましょう。

デハ5010です。5000系では前面も改造され貫通扉は埋められ、2灯だったヘッドライトは1灯に、標識灯・尾灯は角型のものから丸型のものになりました。また、行先表示機は運転窓助手席部の上部に移設され元の表示機部には羅針盤を模したヘッドマークが取り付けられました。

塗装は出雲平野の雲をイメージした白をベースにして、屋根と車体裾部分は宍道湖をイメージした青、前面窓周りと車体下部は出雲大社厳粛の趣である黒となっている。

パンタグラフはプラ製で上がった状態のものが取り付けられています。

側面は3扉だったものが2扉になりました。台車は京王電鉄との軌間の違いにより営団地下鉄3000系のものに取り替えられています。表記類は印刷表現の車外スピーカーも含めてきれいに仕上がっています。

デハ5110です。実車の5010編成はスノープラウが付ているのでグリーンマックスあたりのものを塗装して取り付けると前面がぐっと引き締まるかもしれません。

デハ5009です。もともとはこの編成も5010編成と同じ塗装でしたが2021年にデハニ50を模したオレンジベースに白ラインの塗装に変更になっています。

この編成は2013年に木質化改装が実施され杉の木を利用したパーテーションなどが追加されているが今回の模型ではこの内装も再現されている。

デハ5109です。実車の5010編成は塗装変更時にスノープラウが撤去されてしまったみたいです。

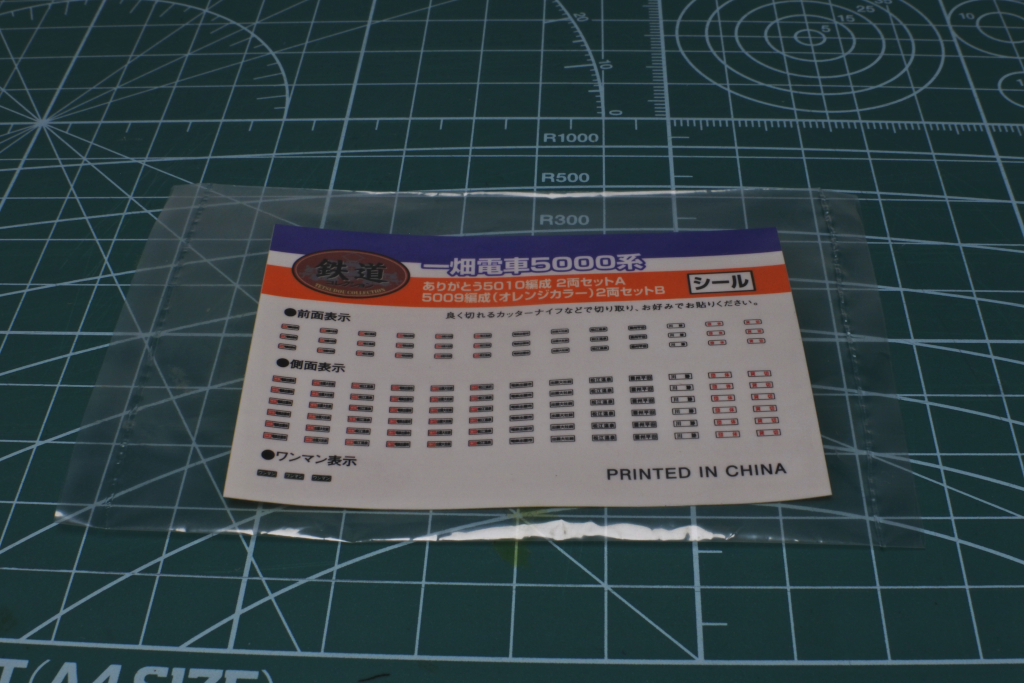

付属のシールです。行先の変更が行えます。

付属部品です。アンテナは穴あけが必要になります。

ヘッドマークは5010編成引退前に行われた5009編成との併結運転時に取り付けられたものが付属しています。残念ながらしまねの木のヘッドマークはありません。ステッカーなどを自作したいです。

鉄コレ定番のオプションパーツをチェック

| 品名 | 価格 |

| Nゲージ動力ユニットTM-06R <18m級A> | ¥4,840 |

| TT-04R Nゲージ走行用パーツセット | ¥1,320 |

| <0238>パンタグラフPG16(2個入) | ¥770 |

| <JC6324>密連形TNカプラー(SP・グレー・電連1段付) | ¥440 |

| <0337>密連形TNカプラー(SP・グレー・6個入) | ¥1,650 |

今回の一畑電鉄5000系は鉄道コレクション製品なので、そのままでは動力を搭載していません。走行させたい場合は動力ユニットや走行用パーツを別途用意する必要があります。

また、屋根上にはパンタグラフを取り付けられる設計となっており、精密感を高めたい場合にはぜひ交換したいオプションです。

さらに、実感的な連結を楽しみたい場合にはTOMIX製TNカプラーが利用可能です。これにより、他編成との連結や展示時の見栄えをグッと引き上げられます。特に5010編成引退の直前に行われた5009編成との併結運転を再現するならおすすめです。運転台側は1段電連付き、中間側は普通のTNカプラーを使用するとよいと思います。

今回の記事では概要を紹介しましたが、走行化パーツやTNカプラーの具体的な取り付け手順については、後日詳しい記事を公開予定ですのでお楽しみに。

一畑電鉄を彩る主要車両たち

ここでは5000系と同世代を走った一畑電鉄の車両を紹介します。

2100系(元京王5000系)

2010年代以降は編成ごとに外装デザインが異なります。過去には「しまねっこ編成」も存在しました。

3000系(元南海21000系)

地域輸送で活躍しましたが、2017年に引退しています。

1000系(元東急1000系)

2本はデハニ50形塗装、1本は2100系から「しまねっこ」を引き継いだラッピングとなっています。

出典:写真AC

7000系(新造車)

2016年に登場し、3000系を置き換えました。両運転台の一両編成で4本の車両はすべて異なるラッピングをしています

8000系(新造車)

2024年に登場し、5000系や2100系の一部を置き換える役割を担っています。7000系をベースにしているので両運転台の一両編成です。

掲載した車両写真の一部は写真ACに投稿しています。ブログ未掲載のカットも含まれていますので、鉄道写真に興味のある方はぜひご覧ください。

リンクはこちら

鉄道コレクションの魅力と課題~手軽さとコレクション性のバランス

今回の一畑電鉄5000系は全体の出来が良く、過去に発売された一畑電鉄の鉄道コレクションと並べて楽しむのにふさわしい仕上がりとなっています。京王5000系の歴史を受け継いだ一畑電鉄の姿を手元に残せる点でも価値があり、コレクションの幅を広げてくれる存在といえるでしょう。

一方で鉄道コレクションにはライトや動力を持たず、床板や連結器、パンタグラフなど共通部品が多く使われている点を考えると、価格面には少し疑問が残ります。今回はラッピング仕様ということもあり少し高めに設定されているのはやむを得ないのですが、最近の製品は1両あたり3,000円ほどになっています。素材や製造コストの上昇は理解できるものの、走行化パーツやパンタグラフ、TNカプラーを追加すると、TOMIXの動力付き鉄道模型より高くなってしまう場合もあります。そうなると、正直なところ「これならTOMIXで製品化してほしかった」と感じる人も少なくないでしょう。鉄道コレクションの良いところはマイナー路線やローカル私鉄、ラッピング編成など、大手メーカーが製品化しにくい車両を気軽に模型化できるという点に尽きます。今回の一畑5000系も、その代表例と言えるでしょう。価格面でファン離れが起きないか、心配でなりません。

厳しいことを述べましたが、この模型の出来は確かに良いので、気になった方はぜひ手に取ってみてください。